Perchè la Melting Pot Society è un Mito

La società americana è sempre più variegata, ma anche sempre più segregata. La melting pot society non è altro che un mito da sfatare se si vuole comprendere gli Stati Uniti per quello che sono: un progetto incompiuto.

Di Michele Castrezzati, articolista di Agenzia di Stampa Giovanile

_

L’immigrazione scorre nelle vene degli Stati Uniti d’America. L’Americano, di fatto, è qualcuno che nel recente passato si è lasciato tutto alle spalle per inseguire quel sogno. Ora sventola la bandiera a stelle e strisce nel suo yard, a ricordargli quello che è, e a fargli dimenticare quello che è stato.

Sulla Statua della Libertà, anch’essa giunta da oltreoceano, sono scolpite queste parole:

Datemi i vostri stanchi, i vostri poveri, le vostre masse infreddolite desiderose di respirare liberi, i rifiuti miserabili delle vostre coste affollate.

L’America è la patria di chi non ha patria. Una società in cui colori lingue suoni e credo si intrecciano tra loro come i fili di quella bandiera che li unisce.

È questa l’America che si studia a scuola, l’America della melting pot society: è la Manhattan di Little Italy, la San Francisco di Chinatown, la poesia di Amanda Gorman.

Tuttavia, c’è qualcosa che non quadra. Come si spiegano il crescente odio razziale, il muro con il Messico, le violenze della polizia, in una melting pot society?

La risposta va oltre Trump e oltre la politica. È una questione da sempre legata all’immigrazione. È la segregazione, la separazione tra quartieri bianchi, neri ed ispanici che frammenta una società già divisa. La società americana, sempre più variegata, è anche sempre più segregata. Forse, la melting pot society non è così blended come si spera.

Con tali dubbi ho indagato su internet. Questo è quello che ho trovato e che mi ha convinto che valesse la pena raccontare questa storia.

La segregazione razziale a colori

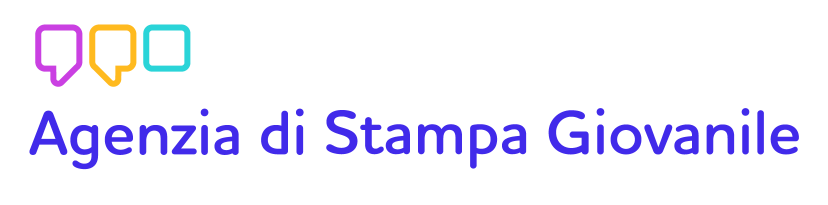

Questa è la mappa demografica di Chicago, dal sito del Washington Post. I pallini blu rappresentano la popolazione afroamericana. Quelli rossi la popolazione bianca. I gialli quella ispanica.

Come si vede, Chicago non è una citta. È un continente. Quelle macchie di colore sono micronazioni, con dei costumi, norme, identità. A separarle, veri e propri confini: ponti e strade segnano la topografia interna di una Chicago divisa, dove i neri hanno i propri quartieri, scuole, ospedali, così come i bianchi. E le loro strade non si incontrano.

Eppure Chicago è considerata una melting pot society. Il 33% della popolazione è bianca, il 29% nera, il 18% ispanica, e c’è un buon 20% di “altro”. A vederla così, sembra il paradiso dell’integrazione razziale.

Tuttavia, quei numeri non ci dicono dove la gente vive. Chicago è grande, c’è spazio per tutti, anche per la segregazione. Così ad Oak Park, quartiere residenziale dove tra l’altro è nato Ernest Hemingway, il 90% delle famiglie è costituito da bianchi. A Cicero, qualche mile più a Sud, vivono solo messicani.

Potrebbe darsi che Chicago abbia avuto una storia particolare, tra ghettizzazione e housing policies sbagliate. Magari in un’altra città le cose sono diverse. Spoiler: non è così.

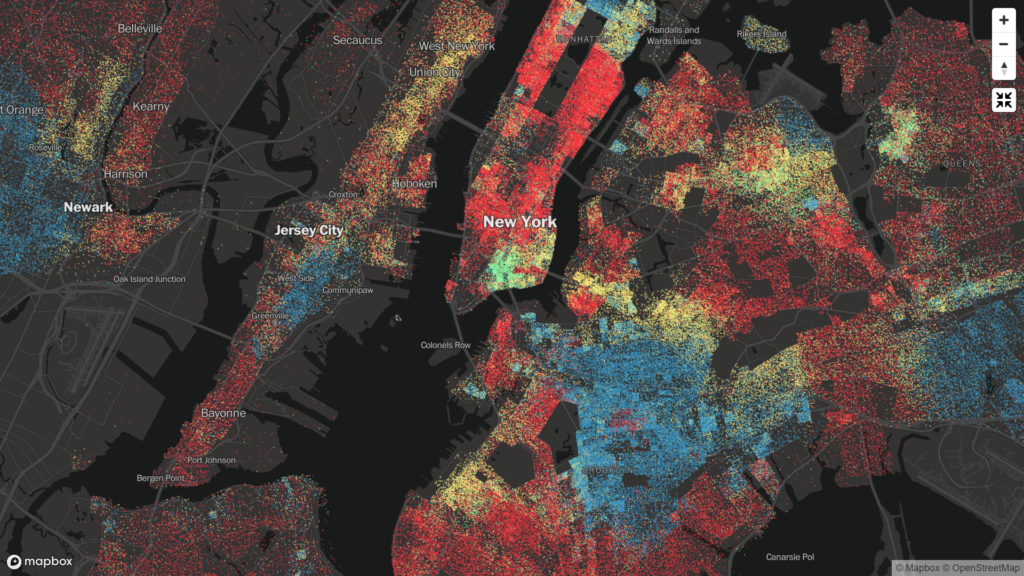

Questa è Washington DC. Quel fiume che taglia la città in due è il Potomac River, sul quale si affaccia il Washington Monument, simbolo della Costituzione Americana. “Noi crediamo che […] tutti gli uomini sono creati uguali…”.

Proprio quel punto divide la Washington bianca (pallini rossi) dalla Washington nera (pallini blu). La popolazione afroamericana della capitale vive interamente ad Est del Potomac River.

Cosa impedisce ai neri di Washington di attraversare il fiume? Ci sono nove ponti e ben due linee della metro che collegano le due sponde. Non è una questione di comodità. C’è una forza che costringe gli afroamericani ad isolarsi, la stessa forza che divide ispanici e bianchi a Chicago, la stessa forza che ghettizza i cinesi di San Francisco o i neri del Bronx.

Non c’è una metropoli americana in cui quei pallini si mischino. Questa forza ha resistito a Martin Luther King, alle lotte per i diritti civili, a decenni di tentativi di integrazione da parte delle amministrazioni locali, alla disapprovazione sociale del razzismo. È la segregazione razziale.

Nonostante siano trascorsi più di 60 anni dalla fine delle Jim Crow Laws, le leggi segregazioniste che relegavano gli afroamericani ai margini della società, la segregazione rimane, pressoché intatta, a spaccare l’America in due, in tre o in dieci tessere di un mosaico che non ha intenzione di disfarsi.

Ecco come si costruisce la segregazione

Nel suo libro Micromotives and Macrobehavior, l’economista premio Nobel Thomas Schelling prova a guardare a come le nostre azioni quotidiane, sommate alle migliaia di altre azioni che compiono gli individui intorno a noi, danno vita a fenomeni macroscopici imprevedibili.

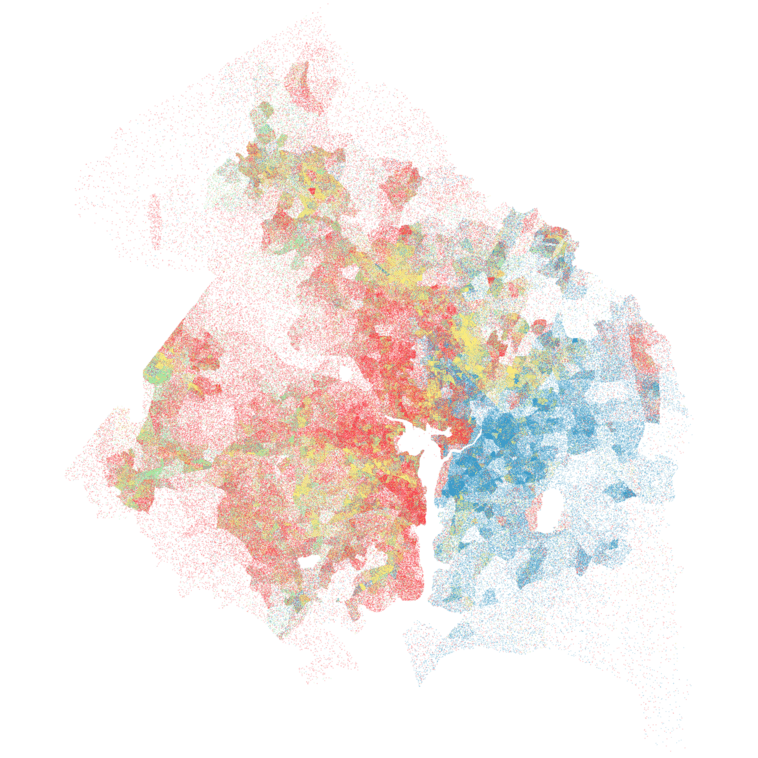

Le pagine più interessanti del libro riguardano il modello matematico che Schelling costruisce per spiegare la segregazione nelle città americane. Secondo lui le mappe che abbiamo visto prima sono semplicemente il risultato di individuali comportamenti discriminatori, anche piccoli, che mettendosi insieme l’uno dopo l’altro costruiscono la segregazione razziale. È un effetto domino.

Quello che Schelling dimostra è che, in parole povere, non serve avere una società molto razzista per avere estrema segregazione razziale. Basta che tutti siano poco razzisti. Seppur Schelling indaghi il fenomeno con formule piuttosto complesse, la sua spiegazione è molto semplice.

Mettiamo il caso in cui, in una città dove convivono gruppi etnici diversi, una famiglia desideri vivere in quartiere in cui almeno il 30% delle famiglie circostanti sia del proprio gruppo etnico. Sostanzialmente gli basta solo non essere circondata da tutti e soli vicini di casa di etnia diversa.

Se però tutte le famiglie di quel quartiere sono disposte a trasferirsi fino a quando non vedono soddisfatta quella percentuale del 30%, il risultato è quello della figura qua sotto.

Anche una percentuale bassa di razzismo porta ad un elevato grado di segregazione. Trasferimento dopo trasferimento, le persone tendono ad isolarsi nel proprio gruppo etnico, e ad erigere confini sociali con gli altri gruppi.

Tenendo a mente il modello di segregazione di Schelling, la mappe demografiche assumono tutto un altro significato.

Secondo il modello di Schelling, la concentrazione di bianchi a Manhattan (in rosso sulla mappa) e quella di afroamericani nel Bronx (in blu) è il risultato delle scelte di vita dei newyorkesi, che, come tutti i loro compatrioti, dimostrano questa tendenza intrinseca alla segregazione.

Visto così, il problema sembra irrisolvibile. Come si può sperare nell’integrazione razziale se anche a New York, dove innumerevoli studi rivelano un basso grado di pregiudizio razziale tra i suoi abitanti, i colori tendono comunque a non mischiarsi?

È davvero matematicamente impossibile avere una società integrata, dove diverse etnie si mescolano nelle scuole, nelle strade o nei supermercati?

Due sono le possibili soluzioni. Secondo il modello di Schelling, se una famiglia è disposta ad essere circondata da famiglie di altre etnie, se accetta in toto la convivenza con altri gruppi, allora la segregazione è evitabile. Ma questo, purtroppo, richiede uno sforzo culturale difficilmente pronosticabile. L’altra strada verso l’integrazione passa dalla politica. E c’è chi l’ha già presa.

Singapore, la soluzione

A Singapore, isola-città-stato indipendente a Sud della Malesia, vivono 6 milioni di abitanti. Singapore non ha una nazionalità: la sua identità si basa sulla diversità della sua popolazione.

Ci sono 4 lingue ufficiali e un numero indefinito di gruppi etnici. Per dare un’idea della differenziazione di Singapore, questo grafico rappresenta la sua appartenenza religiosa. C’è veramente di tutto.

L’armonia tra le diverse etnie è stata la pietra d’angolo della prosperità di Singapore sin da quando ha ottenuto l’indipendenza, nel 1965. Essendo una società multietnica e multireligiosa, c’è uno sforzo collettivo per far sì che i Singaporeans abbiano maggiori occasioni possibili di interagire con persone di diversa etnia, fin da quando sono piccoli.

Per i politici di Singapore, l’ingrediente fondamentale nella loro ricetta di armonia sociale è l’EIP (che sta per Ethnic Integration Policy: piuttosto eloquente).

L’EIP fa sì che in ogni condominio della città ci sia mescolanza di etnie, fissando una percentuale oltre la quale individui di un certo gruppo non vi possono più prendere casa. Ad esempio, nessun block non può essere composto da più del 65% di cinesi.

In questo modo si evita che in un’area si concentrino solo cinesi, o malesi, o indiani.

Questa forma di integrazione forzata consente ai Singaporeans di unirsi sotto un’unica bandiera, nonostante le differenze somatiche, linguistiche e culturali che li dividono. Così non c’è un quartiere di Singapore dove si parli solo cinese, o dove si giochi solo a cricket, ma dappertutto vi sono colori che si mischiano, mani diverse che si stringono.

Singapore è una melting pot society. New York non lo è: ma potrebbe esserlo.

Le barriere dell’odio razziale nascono sopra alle barriere fisiche che ci separano. Se lasciamo le persone libere di isolarsi, per pregiudizio o per paura, finiranno per auto-segregarsi. E se non c’è contatto tra le diverse etnie, non c’è armonia sociale.

L’integrazione razziale può essere solo il risultato dell’interazione razziale. Come dimostra l’ipotesi del contatto, presentata dallo psicologo sociale di Harvard Gordon Allport, restare a stretto contatto con persone di etnia diversa riduce significamente il pregiudizio. È quello che succede a chi studia all’estero: quando si rimuovono i muri intorno a noi, crollano anche quelli dentro di noi.

Per questo è necessario che persone diverse interagiscono quotidianamente e che diventino interdipendenti l’uno con l’altra. È così che nasce la melting pot society, quella vera.

Gli Stati Uniti sono una promessa. Con tutta quella diversità, c’è davvero la possibilità di dipingere un quadro magnifico. Questo accade solo se i colori si mischiano, a partire da quei pallini sulle mappe. Dipende dalla nostra idea di armonia sociale, dalla nostra idea di vittoria, sperando che essa rifletta le parole di Amanda Gorman, che nella poesia che ha recitato all’inaugurazione di Joe Biden scrive:

Victory won’t lie in the blande,

But in all the bridges we’ve made

Se ti interessa approfondire l’argomento della segregazione spaziale, ti consiglio:

- Questo articolo interattivo del Washington Post:;

- Questa pagina del sito del governo di Singapore;

- Questo breve video sul modello di segregazione di Schelling.